明治30年(1897)に創業した阪堺電車(通称チン電)の東湊(ひがしみなと)駅から徒歩5分。堺市内の住宅街のど真ん中にある「原野牧場」を訪ねた。

950坪の敷地内で100頭近くの黒毛和牛を飼い、大阪ウメビーフを出荷する肉牛生産農家である。「大阪ウメビーフ」とは、大阪府内の大手梅酒メーカー「チョーヤ梅酒株式会社」の協力により、梅酒から取り出した漬け梅を有効活用した牛肉のこと。

大阪ウメビーフ協議会では「梅酒の製造過程で出る漬け梅を出荷前6ヶ月以上、1日1キログラム以上給与し、肥育目的での抗生物質やホルモン剤を使用しない」という基準を、大阪ウメビーフに定めている。

サシがあるのに、さっぱり

四代目の原野祥次さん(64)と五代目の原野作啓さん(29)が笑顔で迎えてくださった。テーブルの上には、サシの入った薄桃色の肉が並んでいる。サシとは、肉の赤身と赤身の間に点在する脂肪分のこと。霜降りや脂肪交雑ともいう。きめ細かくたくさん入っているほど、牛肉の格付は高くなる。

「まずは食べてみて」とすすめていただいた。口にいれたところ、見た目から容易に想像できる「口の中で溶けるような柔らかさ」と、見た目からは想像できない「さっぱりなのに、旨味はしっかり」というギャップに驚いた。「脂がのっているのにあっさりしているから、なんぼでも食べられるでしょう」。

大阪ウメビーフ、誕生のきっかけ

2001年に大阪府立農林技術センター(現在、大阪府立食とみどりの総合技術センター)から、チョーヤの漬け梅を有効活用できないかと原野牧場の祥次さんに打診があった。試験研究の結果、アルコール分が14%ほど残る漬け梅は味も良く、食物繊維やクエン酸が豊富で、健胃整腸、生理活性、食欲増進、ストレス解消などの効果が見られたというのである。

「牛が梅なんか食べるんやろか、はじめは半信半疑でした」と、祥次さん。その心配は、杞憂に終わる。牛たちは、嬉々として漬け梅を食べた。漬け梅に含まれる酵母の働きで第一胃の微生物が活発化し、食欲増進。結果として、いい肉質の牛に育った。しかも脂分がギトギトしていないという想定外の効果までついてきた。

「梅を食べさせただけやのに、美味くなった。肉質はよくなるし、脂身はサラリとして、しつこくない。これは、まさに瓢箪から駒みたいなもん。ラッキーでした」と微笑む祥次さんと作啓さん。この気負わなさが、なんともスマートで素敵だ。

ちょうど夕方の餌やりの時間になったので、一緒に牛舎へ。どの牛もおっとりしていて人懐っこい目を向けてくれる。1頭の牛が1日に食べる梅の量は1‐2キログラム。食事の一番はじめに漬け梅が置かれると、牛たちは待ってましたとばかりにパクパクと食べ始めた。

目利きをして買い付けてきた子牛(素牛)を、限られた面積と時間で、どれだけ健康に大きく育てられるかが畜産農家の腕の見せ所。漬け梅による食欲増進効果は、梅への牛の食いつきぶりを見て一目瞭然であった。

臭わない、牧場の秘密

原野牧場の牛は枡飼いで、足元にはおが粉が敷かれている。牛たちはその場で用を足す。しかし、不思議なことに全くといっていいくらい家畜臭がない。

原野牧場では、漬け梅の導入以前から、水と餌にはこだわってきた。人間であれ牛であれ、体の大部分を占めるのは水である。そこで、知人のおすすめで特殊なセラミックの浄水器を導入し、その水を牛に飲ませてみた。すると、しばらくして家畜臭が抑えられたという。水を変えただけで、牛の食欲が増進し、肉質レベルもあがった。

月齢や牛の個性に応じて種類や量を変える餌については、トウモロコシなどの濃厚飼料は多くても2割程度に抑え、大部分は国産の飼料米、圧ぺん(平たくつぶした)小麦、稲わら、その他堺近辺の食品工場由来の食品残さ(ざんさ、加工後の残りもの)を活用している。

「昔は、近所に豆腐屋や和菓子屋がたくさんあったからね、毎日、牛たちにおからや餡粕(あんかす)をあげていたんよ」と教えてくれたのは祥次さんの奥様、恵子さん。豆腐屋は激減したが、千利休生誕の地として茶の湯文化が根付く堺市では、和菓子店は健在である。

こし餡を製造する時に出る餡粕は、原野牧場の牛たちの餌の原材料の一つ。その他、ビール酵母、ビール粕、生菌剤などの発酵資材もたっぷり与えている。「牛の腸内環境を整えてあげれば、臭気が抑制され、肉質もよくなる」という祥次さんの理論は、原野牧場で見事に実証されている。

牛と歩んだ、原野牧場の歴史

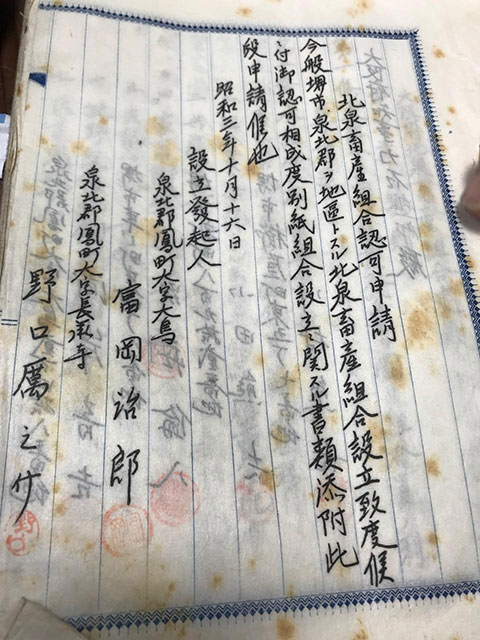

現在、原野牧場がある場所は、明治時代にまでさかのぼると、牛の市場だった。「こんな資料があるんですよ」と見せてくださったのは、昭和3年(1928)に大阪府知事に宛てた「北泉畜産組合認可」の申請書。そこに名を連ねた人の数は合計165名。多くは馬喰(ばくろう)と呼ばれる牛や馬の仲買商人たちであり、原野家のルーツもそこにあった。

堺市は今でも大阪府下で農家の多い市町村の一つであるが、昔はもっと多くの農家がいた。みんな牛を飼い、スキをひかせて田畑を耕していた。原野家では兵庫県の但馬地方で買い付けてきた子牛を農家に預け、その子牛が大きくなると新たな子牛と交換し、成長した牛を食肉業者に販売するという仕事をしてきた。

祥次さんの祖父に当たる二代目の作太郎さんは、豪快、かつ商才もあり、全国で「原作(はらさく)」と言えば、知らない人はいないくらいに名を馳せていたという。しかし、時代が変わりトラクターが普及するに伴い、牛を飼う農家がいなくなった。そこで、祥次さんの父の代から、子牛を自分たちで育てる肥育農家に転向。業態は変わったが、原野家の歴史は、代々この堺の地で牛と共に培われてきたのである。

本サイトについて

本サイトについて