「果物は太る」という言葉を耳にしたことはありませんか?あるいは「果物は糖分が多いから夜に食べると良くない」という情報をどこかで目にしたことはないでしょうか?多くの人々が、これらの一般的な誤解を抱えて、果物の摂取を控えることがあります。しかし、これらの情報は本当に正しいのでしょうか?本記事では、これらの一般的な誤解と、それに対する科学的な真実などを簡潔にお伝えしたいと思います。

まず、多くの人々は、【果物は糖分が多いため太る】と考えて避ける傾向があります。特にダイエット中の方や糖質制限をしている方からは、果物の糖分に対する懸念の声がよく聞かれます。しかし、果物が持つ糖分は、私たちの体にとって必要不可欠なエネルギー源となります。実際、果物に含まれる糖分は、血糖値の急激な上昇を抑える効果があるため、適量を摂取することで健康的なエネルギー供給が期待できます。

さらに、果物にはビタミンやミネラル、食物繊維などの栄養素が豊富に含まれています。これらの栄養素は、免疫力の向上、肌の健康、消化機能のサポートなど、さまざまな効果をもたらします。特に食物繊維は、満腹感を得るのに役立ち、便秘解消や腸内環境の改善にも寄与します。

しかし、果物を摂取する際のポイントとして、適切な量とタイミングが重要です。例えば、1日に摂取する果物の量は、体のサイズや活動量に応じて調整することが推奨とされています。また、果物を摂取するタイミングとしては、空腹時や食事の後、運動前などが理想的と言われています。

総じて、果物はその美味しさだけでなく、多くの栄養価を持つ食品です。適切な量とタイミングで摂取すれば、健康や美容に多くの恩恵を受けることができます。果物の摂取を避けるのではなく、どのようにして最大の効果を得るかを知ることで、より健康的な生活を送ることができるでしょう。それではそれぞれの内容を深堀していきましょう。

第1節.果物の栄養とその効果について

果物は甘みや香り、鮮やかな色あいだけでなく、多くの栄養素を秘めています。果物に含まれる栄養素は、私たちの体や肌にさまざまな恩恵をもたらしてくれます。では、どのような成分が含まれているか見ていきましょう。

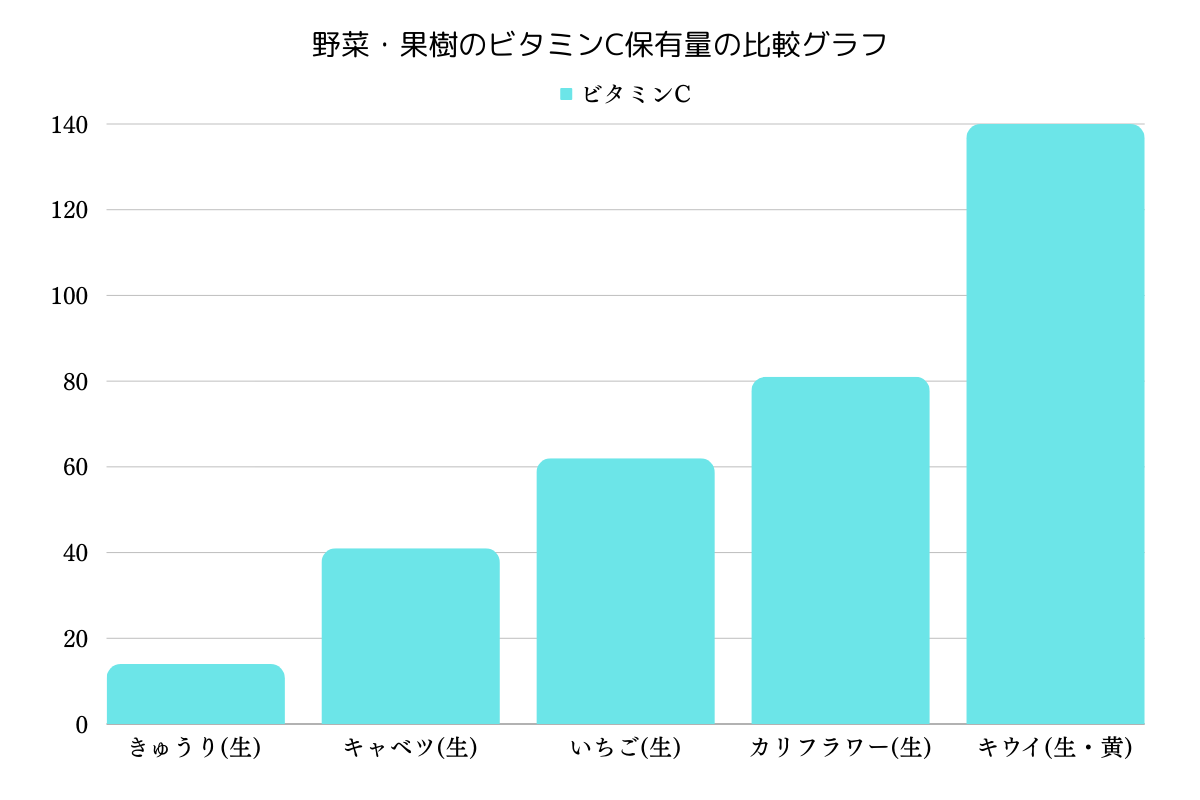

出展:食品成分データベースより

ビタミンC:多くの果物に豊富に含まれるビタミンCは、抗酸化作用があり、肌の老化を防ぐ効果が期待されます。また、風邪の予防や免疫力の向上にも寄与します。

食物繊維:果物の食物繊維は、腸内環境を整える効果があります。便秘解消や腸の動きを活発にすることで、デトックス効果も期待できます。

ポリフェノール:赤や紫の果物に多く含まれるポリフェノールは、抗酸化作用があり、紫外線から肌を守る効果や、動脈硬化の予防にも役立ちます。

ミネラル:果物にはカリウムやマグネシウムなどのミネラルが含まれています。これらは、筋肉の疲れを和らげる効果や、血圧の調整に役立つとされています。

これらの栄養素は、日常的に摂取することで、体の内側から健康や美容をサポートします。特に、果物のビタミンやミネラルは、熱に弱いため、生で食べることで最大限の効果を得ることができます。また、果物の皮にも多くの栄養が含まれているので、可能な限り皮ごと食べることをオススメします。

※果物によって皮は食べれるモノと食べれないモノが存在します。

第2節.ダイエット時に果物はNGなのか?

ダイエットを意識する多くの人々が、果物の糖分を気にして摂取を控えることがあります。しかし、果物の糖分が太る原因となるのは、その摂取量やタイミングによるものです。

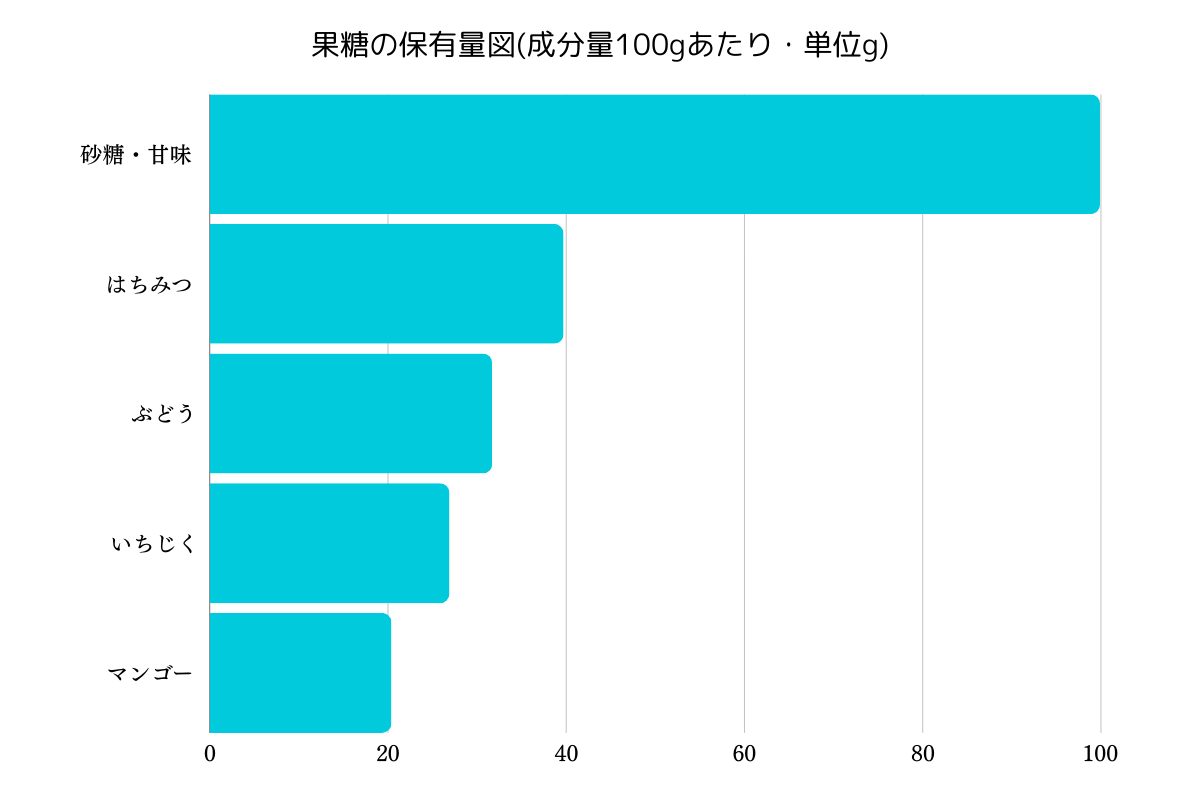

【果物は太る】という誤解の原因としては、果物に含まれるフルクトース(果糖)という糖分が、脂肪として蓄積しやすいという情報が広まっていることがあります。しかし、適量での摂取であれば、この糖分はエネルギーとして消費され、脂肪として蓄積されることは少ないです。

出展:食品成分データベースより

[ダイエットに適した果物とその理由]

キウイ:ビタミンCが豊富で、新陳代謝を活発にする効果があります。

グレープフルーツ:脂肪の燃焼をサポートする香り成分「ヌートカトン」が含まれています。

りんご:食物繊維が豊富で、満腹感を得やすく、間食を減らす助けとなります。

バナナ:食物繊維とカリウムが豊富で、腸の動きを活発にし、デトックス効果が期待できます。

ブルーベリー:「アントシアニン」「プロアントシアジニン」という二つの抗酸化成分を持ち、体の中の余分な活性酸素を排出する効果があります。

これらの果物は、ダイエット中でも安心して摂取できるものばかりです。しかし、摂取量やタイミングに注意しながら、バランスよく摂取することが大切です。ご自身で体調管理などを行っている場合は食べる量やタイミングを意識しながら、適切なポイントで食べることをオススメします。

第3節.果物を摂取するコツとは?

果物の栄養を最大限に活用するためには、摂取のタイミングや方法に注意が必要です。以下に、果物を摂取する際のコツをいくつか紹介します。

[最適な摂取タイミング]

空腹時:果物の糖分がエネルギーとして効率的に利用されます。

運動前:エネルギー源として果物の糖分を活用することができます。

食事と一緒:果物に含まれるビタミンCは、鉄の吸収を助けるため、鉄分を多く含む食材と一緒に摂取すると良いです。

[最適な摂取量]

1日の推奨摂取量は、2〜3個分の果物とされています。ただし、体のサイズや活動量に応じて調整が必要です。

[組み合わせる食材の提案]

ヨーグルト:果物の酸味とヨーグルトのまろやかさが相性抜群。また、腸内環境を整える効果も期待できます。

ナッツ:果物の甘さとナッツの塩味が絶妙。食物繊維や良質な脂質の摂取もできます。ただし、ナッツはカロリーが高いため、過度な摂取は避けるようにしましょう。1日の推奨摂取量は、一握り程度とされています。

果物の皮を食べる:果物の種類にもよりますが、皮には食物繊維やポリフェノールが豊富に含まれています。

生で食べる:加熱するとビタミンなどの栄養素が失われることがあるため、生での摂取がオススメです。

第4節.大阪府内のオススメ果物5選

大阪府内は、さまざまな果物の産地として知られています。特に、いちごやブドウ、桃などの果物は、栄養価が高く、美味しさも抜群です。これらの果物を中心に、ダイエットや美肌、健康維持に効果的とされるオススメの果物5選を紹介します。

[いちご]

特徴:甘さと酸味のバランスが良く、ビタミンCが豊富。アンチエイジング効果も期待される。

摂取のポイント:生で食べる場合は、よく洗ってから食しましょう。スムージーや食べたいデザートに添えるなど、食べ方もいろいろ選べます。

[ブドウ]

特徴:ポリフェノールや鉄分が多く含まれることで有名。品種によっては皮ごと摂取もできるようになっている。

摂取のポイント:種なし/種ありは洗ってそのまま食べることが可能。ジャムやジュース、タルトなどにして食べることもあります。

[いちじく]

特徴:食物繊維が豊富で、便秘解消に効果的。また、カルシウムや鉄分も多く含まれる。

摂取のポイント:生で食べる場合は、皮をよく洗ってから食しましょう。ドライフルーツとしても人気があります。

[桃]

特徴:抗酸化作用が高いビタミンEや腸内環境を良くしてくれる食物繊維が豊富。

摂取のポイント:あまり冷えすぎると味が落ちるので、食べる1時間くらい前に冷蔵庫で冷やして食べるのがオススメです。

[夏みかん]

特徴:ビタミンCやカリウムが多く、夏の疲れを癒してくれる。

摂取のポイント:冷蔵庫で冷やして、ジューシーな味を楽しむ。

これらの果物は、大阪府での生産が盛んで、新鮮な状態で楽しむことができます。季節に合わせて、これらの果物を摂取することで、健康や美容に多くの恩恵を受けることができます。

第5節.果物を摂取する際の注意点とNGな摂取方法について

果物は健康や美容に良いとされていますが、摂取方法や保存方法によっては、その恩恵を十分に受けることができないこともあります。以下に、果物の摂取に関する一般的な間違いや注意点を紹介します。

[一般的な間違いや注意点]

過度な摂取:果物はビタミンやミネラルが豊富ですが、糖分も多く含まれています。1日の摂取量を適切に管理することが大切です。

果物の皮の摂取:出荷時点で厳しいチェックを通過した上で、皆さんのお手元に届いていますが、それでも農薬や化学物質が残っている可能性があるため、皮も食べる際はよく洗ってから摂取するか、皮を取り除いて摂取することをオススメします。

保存方法:果物は湿度や温度に敏感です。果物に応じて適切な保存方法を選ぶことで、鮮度を保つことができます。

[逆効果になる摂取方法]

空腹時の果物のみの摂取:果物だけを摂取すると、血糖値が急上昇する可能性があります。他の食品と一緒に摂取することで、血糖値の上昇を緩やかにすることができます。

果物ジュースの過度な摂取:果物ジュースは糖分が濃縮されているため、過度な摂取は避けるようにしましょう。

これらの注意点を知ることで、果物をより安全に、そして効果的に楽しむことができます。

第6節.結論:果物を日常的に取り入れる意義とは?

果物は、その甘さや酸味、さらには食感など、多くの人々に愛される食べ物です。しかし、その魅力は味や香りだけに留まりません。果物には、私たちの健康や美容に役立つ多くの栄養素が詰まっています。

日常的に果物を適切な量で摂取することで、肌の美しさを保つビタミンCや、便秘解消に役立つ食物繊維など、さまざまな栄養素の恩恵を受けることができます。また、果物の摂取は、心の健康やストレスの軽減にも寄与すると言われています。

これまでの内容を踏まえ、日常の食生活に果物をもっと取り入れることを心がけてみませんか?季節の果物を楽しむことで、健康的な生活をサポートするとともに、食生活の楽しさも増すことでしょう。

[参考サイト一覧]

本サイトについて

本サイトについて