きれいな水と空気を求めて山の上で納豆製造

開口一番「なぜ、こんな山の上で納豆を作っているのですか?」とお尋ねすると、「祖父が山形県出身で、最初は大阪市内で製造をスタートしたんですが、故郷と同じようなきれいな水と空気を求めてここに移転したんです」。

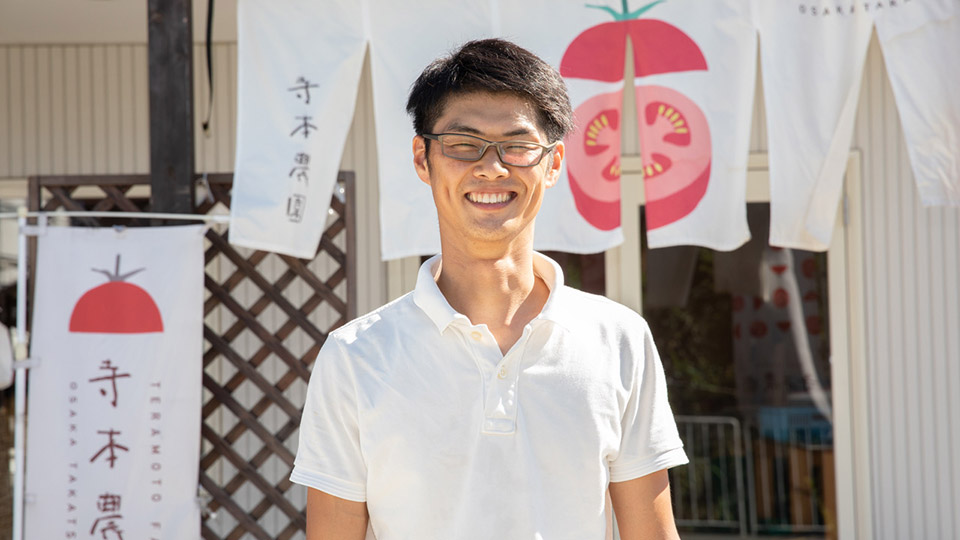

にこにこ顔で話してくれた三代目山口宗太郎さんは、生まれも育ちも豊能町である。BGMは鳥のさえずり、右を見ても左を見ても緑に溢れているこの場所は、山々から湧き出る地下水に恵まれ、水が命ともいえる納豆製造には確かに適地である。

地場産大豆を栽培する

大豆を育てるための畑もなく、家の前の畑を貸してくれるというので行ってみると、えらい斜面だったりと、前途多難なスタートだった。

農具は家庭菜園程度の鍬と鋤とスコップしかなかった。普通なら挫折しそうなものだが、たまたま「おおさか地域創造ファンド」の公募に応募し選ばれた。

3年間は挫折するわけにはいかなかった。自分で栽培するというよりは、地場野菜として大豆を栽培してもらい、それを使って納豆を製造するつもりだったのだが、「だいぶ舐めてました。誰も栽培を担ってくれないしし、時期は迫ってくるので、自分でやるしかなかったんです」。

2年目になり、栽培方法を指導してくれる農と緑の総合事務所の普及員が、頻繁に来てくれはじめ、少し希望が持て始めた頃、その取り組みが新聞に取り上げられた。そしてちょうど大豆を植えるタイミングの5月に「うちの畑で植えたらええやん」と言ってくれる人が現れたのだ。

家族、親族総動員での農作業の甲斐もあり、わずか2㎏の収穫ではあったが、豊能町で育てた地産地消の豊能納豆が誕生した。

10年以内にトリプル10

今年は、ようやく作付面積が1ヘクタールになり、順調に収穫期を迎えれば、12月には1トンの大豆が採れるはずだ。毎年、8種類の大豆を植え、豊能の地に合うのはどれか模索しながら目標に向かって試行錯誤を続けている。

納豆も半分は水?

たっぷりの自然水で納豆を洗浄していたのだが、洗浄後に流れ出てくる水に白い泡がぶくぶく出ていた。なんの泡だろうという表情をしていたのを読み取り、山口さんは「白い泡はタンパクです。よく、洗剤で洗っているのかと勘違いされるんです」と教えてくれた。

たっぷりの自然水で洗浄された大豆は、一晩、自然水に漬け込むと、粒の大きさが倍ほどになる。その後、圧力釜でふっくらするまで蒸し、まる1日かけて発酵させる。この時の温度と湿度が納豆菌の繁殖に大きく影響するため、季節や天気によって、その都度製法の調整が必要になる。

この加減が3代続く山口納豆の真骨頂であり、いい納豆ができる秘訣なのだ。ほどよく発酵が進んだあとに、納豆菌を落ち着かせるために冷蔵熟成させる。こうして最短3日で納豆が完成する。

ぐりとよ by 山口納豆

配達の車には、山口さんの笑顔が大きく描かれているので、「あら、なんのクルマがお隣に来ているのかしら」と、ご近所さんも気になるのではないだろうか。

配達の車には、山口さんの笑顔が大きく描かれているので、「あら、なんのクルマがお隣に来ているのかしら」と、ご近所さんも気になるのではないだろうか。

宅配業者に委託すれば前日に商品を発送しなければならないため、鮮度が落ちてしまう。たった1日、されど1日である。

本サイトについて

本サイトについて