農業の生産現場においては、日々高品質で栄養価の高い農産物の生産に努めています。しかし、年々の気候変動や生産環境の悪化などにより、病害虫や雑草が発生し、生産に悪影響を与えています。そうした時に、農薬を使用することで、農業生産が安定し、消費者の皆様へ新鮮で安全な農産物を安定的に供給することができています。現代の農業では農薬は生産安定に欠かせない農業資材として定着しているのです。

しかし、不注意によって農薬の使用方法を誤ると、生産物に農薬が残留したり、周辺の環境に悪影響を与えることがあります。農薬使用者は細心の注意を払い、法令に従った使用方法を守って、農薬を使うことが求められます。

この記事では農薬を正しく使う上でのポイントを項目別にまとめました。初めて農業をされる方もプロ農家の皆さまも、是非参考にしてください。

1 登録のある農薬を使う

2 農薬のラベルをよく読む

3 適用作物を間違えない

4 作物群登録をうまく使う

5 使用できる農薬を選ぶ

6 必ず記帳する

7 期日を守って記帳簿を提出する

8 散布器具の洗浄を丁寧に

9 飛散(ドリフト)に注意

<1 登録のある農薬を使用しましょう>

化学物質等を農薬として使用するためには、安全性(人への毒性、環境への影響)や効果(対象病害虫に効果があるか)等を検証のうえ、メーカーが農薬登録をとる必要があります。逆に言えば、農薬登録のない薬品や資材については、農作物の病害虫や雑草の防除には使用できません。

特定農薬と呼ばれる「エチレン」、「次亜塩素酸水(塩酸または塩化カリウム水溶液を電気分解して得られたものに限る。)」、「重曹」、「食酢」及び「天敵(使用場所と同一の都道府県内で採取された土着の天敵)」の5種類に限っては、例外的に使用できます。

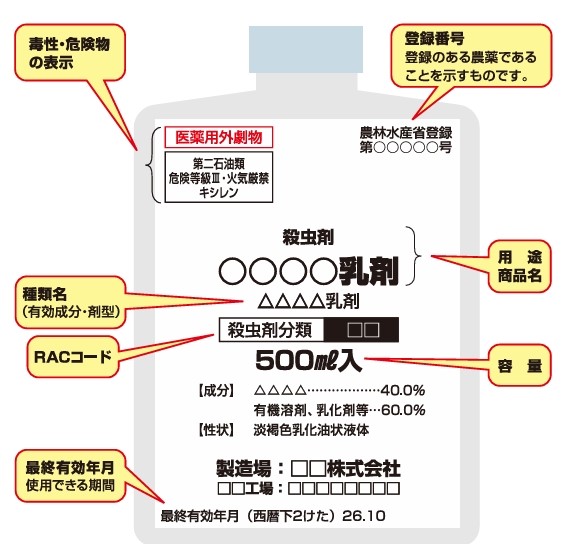

農薬登録がなされている農薬の瓶や袋に貼られているラベルの右肩には、必ず「農林水産省登録第○○○号」という登録番号の表記があります。この表記のない薬品や資材は、農薬ではありませんので、病害虫防除には使用しないようにしましょう。

(クロップライフジャパン リーフレット「農薬を正しく使って確かな収穫!」より引用)

<2 農薬のラベルをよく読みましょう>

農薬を買うとき、使用するときにはラベルをよく読みましょう。ラベルには、農薬名、最終有効年月のほか、「適用作物と使用方法」について、記載されています。袋の製品の場合は袋の裏面に、瓶状の製品の場合は、折りたたまれて巻き付けてあることが多いです。特に、瓶の製品は字が細かく読みにくい場合が多いので、注意しましょう。

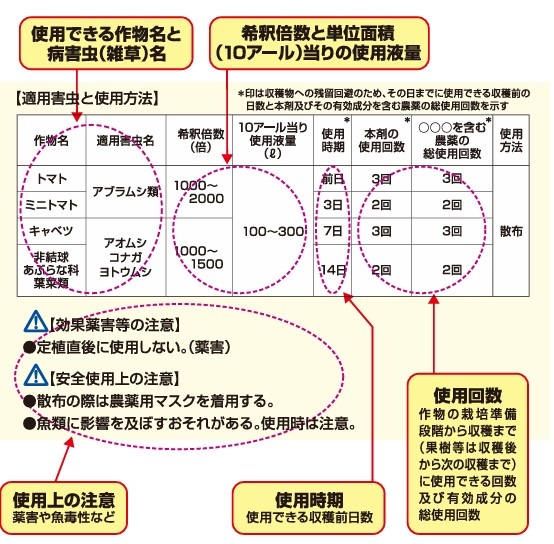

「適用作物と使用方法」のところには、以下の内容が書いてあります。

・作物名(水稲、キャベツ、ぶどうなど)

・適用病害虫名(アブラムシ、うどんこ病など)

・希釈倍数率(1000倍、1500~2000倍など)

・10アールあたりの使用液量(100~300リットルなど) ※粒剤など直接散布する薬剤では10アールあたり3kgなどと表記

・使用時期(収穫前日数、前日、7日前など)

・本剤の使用回数(3回まで、1回までなど)

・○○を含む農薬の総使用回数(3回までなど) ※混合剤など複数の成分を含む農薬もあるので注意が必要

・使用方法(散布、全面土壌混和など)

これらの基準は必ず守らなければなりません。これは、農薬の安全性を評価する様々な試験の結果、この使用方法を守ることで、農薬として効果があり、なおかつ人体や環境に対し安全なことが確かめられているからです。

(クロップライフジャパン リーフレット「農薬を正しく使って確かな収穫!」より引用)

<3 農薬の適用作物を間違えないよう注意>

登録のある農薬には、必ず適用作物が定められています。たとえ登録のある農薬であっても、適用作物でなければ、使用してはいけません。さらに注意が必要なのは、農薬の適用作物は、植物としては同じものであっても、別の扱いをされているものが多数あるという点です。

たとえば、トマトとミニトマトは、植物の分類上では同じものです。しかし、収穫する部分の大きさが違います(農薬登録上は、収穫時の果実の直径が3cm以下のものをミニトマトとしています)。そのため、同じ重さあたりではミニトマトの方に多くの農薬が残留してしまいます。従って、農薬登録の際には別の作物として取り扱われるのです。

大阪で栽培されている作物で、間違いやすい農薬登録の例を、以下にまとめました。

- 大きさの違うもの

「トマト」と「ミニトマト」

「とうがらし」と「甘長とうがらし」と「ししとう」

「大粒種ぶどう」と「小粒種ぶどう」(小粒系はデラウェアなど)

(クロップライフジャパン リーフレット「あっ!その作物には使えないよ!」より引用)

- 収穫時期が違うもの(豆類) 完全に熟した固い豆と未成熟の青い豆は別

「大豆」と「えだまめ」

「えんどうまめ」と「さやえんどう」と「実えんどう」

「そらまめ」と「未成熟そらまめ」

「いんげんまめ」と「さやいんげん」

(クロップライフジャパン リーフレット「あっ!その作物には使えないよ!」より引用)

- 収穫時期が違うもの(豆類以外)

「とうもろこし(子実)」と「未成熟トウモロコシ」と「ヤングコーン」 ※未成熟トウモロコシはスイートコーンのことです。

(クロップライフジャパン リーフレット「あっ!その作物には使えないよ!」より引用)

- 収穫する部位が違うもの

「さといも」と「さといも葉柄」(さといも葉柄はずいきのこと)

「さんしょう(葉)」と「さんしょう(果実)」(さんしょう(葉)は木の芽のこと)「ごぼう」と「葉ごぼう」

「たまねぎ」と「葉たまねぎ」

(クロップライフジャパン リーフレット「あっ!その作物には使えないよ!」より引用)

- 形が違うもの

「レタス(結球)」と「リーフレタス(非結球)」

「ブロッコリー」と「茎ブロッコリー」

「キャベツ」と「メキャベツ」

(クロップライフジャパン リーフレット「あっ!その作物には使えないよ!」より引用)

<4 作物群登録をうまく使いましょう 活用方法と注意点>

農薬登録の適用作物の中には、「作物群登録」と呼ばれる、複数の作物をひとくくりにして適用作物としているものが増えてきました。代表的な「作物群」には、「野菜類」、「果樹類」、「穀類」といった非常に幅の広いものから、「非結球アブラナ科葉菜類」、「ピーマン及びとうがらし類」のような、類似した作物をひとくくりにしたものまで、様々なものがあります。

たとえば、かつて農薬登録がほとんどなかった「大阪しろな」については、「野菜類」や「非結球アブラナ科葉菜類」に登録されている農薬が使用できることから、白さび病やコナガに対して効果のある農薬を使用できるようになりました。

ただ逆に、誤って「野菜類」に登録のある農薬を、「穀類」であるスイートコーンに散布してしまったり、「豆類(未成熟)」である未成熟そらまめ(初夏に青いままで出荷する一寸そらまめなど)に「豆類(種実)」に登録のある農薬を散布したりすると、農薬登録の適用外での使用になり、出荷できなくなってしまいます。

農薬を散布したい農作物がどんな「作物群分類」に入っているか、知っておくようにしましょう。

「作物群登録」で間違いやすい事例を集めましたので、参考にしてください。

- 「野菜類」に含まれるもの、含まれないもの

含まれるもの:いも類(かんしょ、ばれいしょ、さといもなど)、豆類(大豆、えだまめ、実えんどう、さやえんどうなど、種実も未成熟も野菜類に含まれる)、ヤングコーン

含まれないもの:とうもろこし(スイートコーン)

- 「非結球アブラナ科葉菜類」に含まれるもの、含まれないもの

含まれるもの:こまつな、みずな、みぶな、たかな、しろな、チンゲンサイ、なばな類(たねのさきなど)など

含まれないもの:葉だいこん(農薬登録上はだいこん)、こかぶ(登録上はかぶ)、きくな(「な」とつくが、しゅんぎく(キク科)で種類が違う)

- 「はなやさい類」に含まれるもの、含まれないもの

含まれるもの:カリフラワー、ブロッコリー、茎ブロッコリー

含まれないもの:なばな類(たねのさきなど)、うり類(成熟・未成熟)、豆類(種実・未成熟)

うり類(成熟):かぼちゃ、すいか、まくわうり、メロンなど

うり類(未成熟):きゅうり、しろうり、ズッキーニ、とうがん、にがうりなど

豆類(種実):畑にまくと正常に発芽する成熟した豆(大豆、小豆など)

豆類(未成熟):緑色で水分が多く未成熟な豆(えだまめ、実えんどうなど)

※大豆、黒豆を除き、大阪の直売所で売られている豆類の大部分は未成熟

以上は大阪で栽培されている作物で、作物群登録が活用できそうな例を示したもので、このほかにもいろいろな作物群登録があります。どの作物がどのような作物群にはいっているかを調べるには、以下のHPをご確認ください。

FAMIC(農林水産消費安全技術センター)

https://www.acis.famic.go.jp/shinsei/6281_20240401.pdf

<5 どのように農薬を選んだらよいのか>

(1) 病害虫を診断する

農作物の調子が何かおかしいと気づいたら、まず、何が原因かをよく観察してください。病害虫が原因であることも多いですが、水やりが足りない、肥料のやり過ぎ、または風雨による傷など、ほかの原因も考えられます。目の前の作物にどのような症状が出ているのかをよく観察し、虫がいないか、葉や果実に斑点やモザイクが出ていないか、根が短かったり、黒くなったりしていないかを確認してください。

虫や病斑が見つかったら、図鑑やネットで調べてみましょう。自信がなければ、JAの営農指導員など、専門家に相談してみるのもいいでしょう。

一番よくないのは、虫や病斑を確認せず、「とりあえず農薬をやっておけ」といったやり方です。今、販売されている農薬の多くは、特定の病害虫には効果が高いのですが、別の種類の病害虫には効果が低い、あるいは全く効果がないといったものが多いので、その作物、その病害虫に効果がある農薬を選んで散布するようにしましょう。

(2) 登録のある農薬を探すには

病害虫の種類がわかったら、どんな農薬が使用できるか調べます。農薬の登録内容は変更されることがありますので、必ず最新の情報を得るように、インターネットで検索することをおすすめします。以下のサイトは最新情報が載っているので、それぞれの特徴を知った上で、うまく使いこなしましょう。

農林水産省農薬情報提供システム:https://pesticide.maff.go.jp/

農林水産省が提供しているシステムです。農薬名、作物名、病害虫名のいずれからも検索できますし、当然のことながら農薬登録は最新です。ただし、登録のある農薬がすべて出てきますので、キャベツのアオムシとか、イネのいもち病などで検索すると、膨大な数の農薬が出てきます。中には、ほとんど流通していない農薬などもありますので、ある程度農薬についての知識をお持ちの方向きです。

WEB版大阪府病害虫防除指針:https://www.pref.osaka.lg.jp/o120090/nosei/byogaicyu/boujo_shishin.html

大阪府が提供している「大阪府病害虫防除指針」のWEB版です。こちらは作物名から検索するのが基本で、作物ごとの病害虫の種類と適用農薬、病害虫の特徴や防除上の注意事項がコンパクトに載せられています。また、農薬については、散布試験などで効果が高かった農薬や、大阪で流通の多い農薬を中心に、数を絞って載せられていますので、あまり農薬の知識のない方でも使いやすいです。ただし、大阪府での使用のため、大阪府の気象や土壌条件を前提に書かれていますので、他府県での利用には注意が必要です。

(大阪府HP)

(3) 手持ちの農薬を使いたいときは

「先月、トマトにアブラムシがついたときにJAが教えてくれたA乳剤がよく効いた。そらまめ(未成熟)にもアブラムシが出ているから、またA乳剤を散布しようかな…」

そこのあなた、ちょっと待った!

A乳剤はそらまめ(未成熟)に登録適用がありますか?登録適用を確認せずに散布して、登録適用がなく、農薬取締法違反で出荷停止になったケースが過去にありました。

手持ちの農薬を散布したいときは、まず一番にその農薬のラベルを確認してください。これから農薬を散布したい作物の作物名が書かれていますか?作物名の中にこれから散布する作物が入っていれば、その基準を守って散布すれば問題がないのですが、その作物に登録適用がなければ、散布することはできません。

初歩的なことですが、この確認を必ず行うよう心がけましょう。

<6 農薬を散布したら必ず記帳しましょう>

農薬を散布したときは、それを記録することが農薬取締法により「生産者の努力義務」とされています。JAグループ大阪の共同販売や直売所への出荷の際には、必ず記帳簿の提出が求められます。

各JAでは、それぞれ記帳簿の様式を定めています。ほとんどのJAで使用している記帳簿は、作物別になっていて、あらかじめその作物に使用できる農薬が一覧表になっており、農薬を散布した月日などの必要事項を記入するようになっています。

記帳簿を使用することによって、その作物での農薬登録が確認できます。また、収穫前使用日数や総使用回数などの基準も示されているので、散布の際に確認することができます(回数オーバーを防ぐため、散布前に記帳簿を確認しましょう)。

正しく記帳をしていただいていれば、もし出荷された農作物から農薬残留が検出されても、生産者が農薬の適用基準を守って使用している証明になる大事な証拠になりますので、必ず記帳しJAに提出してください(提出がない場合はJAは出荷を受け付けません)。

そのほかにも、生産履歴記帳には、消費者へ安全な農産物を供給しているというPRや、無駄な農薬散布のチェックなど、様々なメリットがあります。下記のイラストも参考にしてください。

(クロップライフジャパン リーフレット「しっかり記帳できちんと管理!」より引用)

<7 出荷の際には決められた日数を守って記帳簿を提出しましょう>

記帳簿は、出荷前(日数は各JAで定めている)にJAまたは直売所に提出していただきます。JAでは、職員が記帳簿を見て農薬の適正な使用を確認します。生産者の皆さまは、JAのチェックを受けてから、農作物を出荷していただくことになります。これは、散布時に生産者の皆さまがチェックをしていただいたあと、JAで再度チェックする(二重にチェックする)ことによって、農薬残留のない安全な農作物を、より確実に消費者に提供するために行っているものです。

また、ナス、トマト、キュウリなど、収穫開始から長期にわたって収穫・出荷する作物では、栽培期間の途中に農薬を散布することもあると思います。その際には、収穫前使用日数を必ず守っていただくとともに、その都度記帳簿をJAに再提出してください。JAによっては、出荷開始から農薬散布の有無にかかわらず定期的に記帳簿を再提出するようなルールの所もありますので、必ずルールを守って再提出をお願いします。

<8 農薬残留を防止するために (1)散布器具の洗浄を丁寧に>

農薬登録は守りました、きちんと記帳もしています、でも、直売所の自主分析で農薬残留が出てしまうという事例が時々発生しています。その原因の一つは、農薬散布器具の洗浄が不十分であることや、散布用手袋の使い回しなど、使用者の農薬散布後のうっかりミスです。

噴霧器やタンクは3回以上水道水を通して丁寧に洗います。特に、ノズルやパイプのジョイント部分などは、農薬がこびりついていることもあるので、丁寧に洗います。フィルターやストレーナー(ろ過装置)は、特に目詰まりなどがないよう洗いましょう。ゴム手袋なども丁寧に洗うか、できれば使い捨てのものを使用しましょう。

(JA全中資料より引用)

<9 農薬残留を防止するために (2)飛散(ドリフト)に注意>

農薬の登録基準は守ったのに、農薬残留が出る原因のもう一つは、周辺での農薬散布の飛散によるもので、ドリフトと呼んでいます。特に、大阪で多いのが、自己ドリフトと呼んでいるもので、生産者がある作物に登録適用のある農薬を散布していたものが、隣接して植えられている同じ生産者の別の作物に飛散し、その農作物で農薬残留が検出されるといったケースです。

狭い面積を使いこなしながら生産をする大阪では、なかなか難しい問題ですが、以下の点に十分注意して農薬を散布することで、ある程度は防ぐことが可能です。

露地栽培:

- 風のない日に農薬散布し、極力飛散を防ぐ

- 背の高い作物(果菜類など)のすぐ横で背の低い葉菜類を栽培しない

- どうしても複数作物を同一ほ場で栽培するときは複数の畝を空ける

施設栽培:

- 背の低い軟弱野菜どおしの同時栽培を除き、同じハウスでの複数作物の栽培はしない

- 特にいちごの高設栽培では、地上部分での他の作物の栽培はしない

<10 まとめ>

農薬を使用するに当たっては、様々な注意点があります。農作物を出荷することは、その作物が安全であることが大前提ですので、農薬使用に際しては細心の注意を払うことが必須です。この記事を参考に、安全安心な農産物をもっと府民の皆さんに食べていただけるよう、生産者の皆様も基本にかえって取り組んでください。

<文責等>

記事作成:農業気象アドバイザー 森田彰朗

写真・イラスト等:クロップライフジャパン、大阪府(大阪府防除指針)、JA全中(散布器具の洗浄)

この記事は2025年2月28日現在の農薬登録等の情報を元に作成しました。

本サイトについて

本サイトについて